特集【健康食品GMP】 海外輸出で"必須〟に、機能性表示食品制度で「義務化」

GMP(Good Manufacturing Practice:「適正製造規範」)は、原料の入庫から製造、出荷に至る全工程において、製品の品質と安全性を保つよう定められた規則。健康食品GMPは、2005年の厚労省通知(H17通知)により、日健栄協とJIHFSの2団体により認定事業が開始され、20年間に亘る健康食品GMP取得企業数は、日健栄協が153社・182工場、JIHFSが38社・42工場の計191社・224工場となっている(2月25日現在)。医薬品GMPのように、製薬メーカーに義務化され、製品ごとの許認可が要件である点と異なり、認証を目指す事業者の自主性に委ねられており、認証取得事業者は、受託・取扱製品それぞれの安全性と品質確保を維持するため、煩雑かつ膨大な作業を行っている。

昨年は、食品衛生基準行政が厚労省から消費者庁に移管され、311通知による新たなGMPガイドライン指針でスタートしようとした矢先に紅麹問題が発生、機能性表示食品制度の見直しで健康食品GMPが義務化された。今回の義務化は2年間の猶予期間があるが、実際に製品を製造する届出者が全責任を負うことになるため、今後は製品を取り巻く原材料、製造、販売のサプライチェーン全体について、一定の安全性と品質を繋ぐ仕組みを構築することが火急の課題といえる。

日健栄協とJIHFSでは、ともに原材料GMPを強化する。JIHFSでは、昨年7月に輸入原材料GMP「GMP-IM」認証をスタート、「現在、数社が着手している」という。事業者側では、1月に業界のサプライチェーンの重要性に着目し、受託企業による新たな業界団体「日本健康食品工業会(日健工)」(会長・アピ㈱代表取締役社長・野々垣孝彦氏)が誕生、新たな枠組みで連携強化を図る狙いで、3月11日には都内で設立記念祝賀会を開催。行政との折衝など今後の具体的な活動計画が注目される。

一方、海外展開においては、健康食品GMPは必須となっている。諸外国では、「ダイエタリーサプリメント法(DSHEA法)」(米国)や「フードサプリメント法」(EU)、「ヘルスサプリメント法」(ASEAN)、「保健食品登録管理方法」(中国)、「健康機能食品法」(韓国)など、サプリメント法整備のもとGMPを義務化し、安全性とヘルスクレームのための要件を示して管理しており、自国への輸入の際の要求事項として健康食品GMPは必須となっている。日健栄協とJIHFSには、インドネシアやマレーシア、フィリピン、ベトナム、タイなど、ASEANを中心に、海外へ原材料や商品を輸出したいという事業者からの相談も増えているという。米国では、1月にこれまで米国民の健康問題に意欲的に取り組んでいく旨を発言してきたロバート・ケネディ・ジュニア氏が保健福祉省長官に就任。FDAでは、医薬品成分の混入製品に対する注意喚起が相次いで公表されており、今後、cGMP監査などサプリメントの見直しが進むことが予想される。つづく

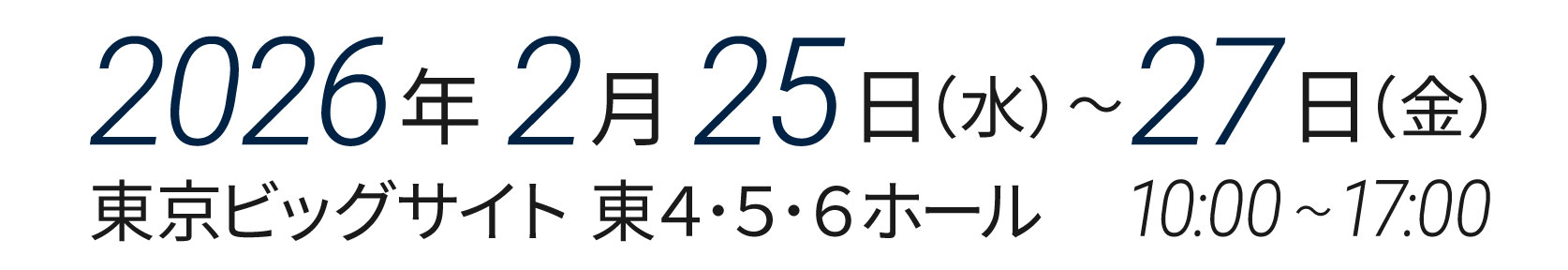

詳しくは健康産業新聞1807号(2025.3.5)で

健康産業新聞の定期購読申込はこちら