特集【注目の”健脳”素材】 機能性表示食品、一年で80品増加

総務省統計局が敬老の日に合わせて発表している高齢者人口に対する統計によると、2024年9月15日時点の日本の65歳以上の高齢者人口は、前年比2万人増の3,625万人と過去最多を記録、総人口に占める65歳以上の割合も同0.2ポイント上昇し29.3%で過去最高となった。超高齢社会の日本において高齢化率と併せて深刻な問題が、フレイルや認知症有病者の増加だ。今年から始まる2025年問題では、団塊世代が後期高齢者となることを受け、認知症有病者数が、高齢者の約5人に1人に当たる約700万人となると推計されており、社会保障費の負担増加をはじめ、介護・医療システムの崩壊等、様々な問題が指摘されている。

一方、実際、厚生労働省研究班が昨年5月に発表した「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」では、2022年度に国内4地域の65歳以上の住民を対象に、認知症の有病率の地域悉皆調査を開始。さらに2023年度より岩手県紫波郡矢巾町と、大阪府吹田市を新たな調査地域として追加調査の結果、2022~2023年度に調査率80%以上の認知症の地域悉皆調査を実施した地域において、認知症の有病率は27.8%(軽度認知障害MCI15.5%+認知症12.3%)となり、2012年の厚生労働省の報告28%(MCI13.0%+認知症15.0%)に比べ、2022年の認知症の有病率は低値に留まった。研究グループでは、理由は明らかではないとしたものの、喫煙率の全体的な低下をはじめ、中年期~高齢早期の高血圧や糖尿病、脂質異常などの生活習慣病管理の改善、健康に関する情報や教育の普及による健康意識の変化などにより、認知機能低下の進行が抑制され、認知症の有病率が低下した可能性が考えられるとの見解を示した。これは近年の中高年者層のヘルスリテラシーの高まりを裏付ける結果となっている。

中高年者層のヘルスリテラシーの高まりは、予防意識やセルフメディケーションに繋がることから、サプリメントはもちろん、健康産業界には追い風となる。健食・サプリメント市場では、認知機能の一部である「記憶力」「注意力」の維持・向上などのヘルスクレームを表示できる機能性表示食品の受理数が年々増加しており、1月7日時点で715品(撤回除く)となっている。2024年は81品が受理された。機能性関与成分別に見ると、GABAが11品で最も多く、次いでルテイン・ゼアキサンチン10品、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体・イチョウ葉由来テルペンラクトン9品が続いている。2024年には、タキシフォリンと卵黄コリンが新たな機能性表示関与成分として受理された。

機能性表示食品や健脳サプリメントの販売チャネルは多岐に亘る。今回の取材・調査では、回答企業の多くが前年比横ばいから微増と回答。なかには2ケタ増を達成した企業も見られた。訪販・宣講販、漢方・調剤薬局などの対面販売ルートで展開する企業からは、「コロナ前に売り上げが戻った」とのコメントも聞かれるなど、各チャネル共に概ね堅調な動きがみられた。また、軽度認知障害(MCI)は、生活習慣の改善で症状が回復する事例も少なくないことから、補完代替医療を実践する医療機関での紹介や販売も進んでいることがわかった。つづく

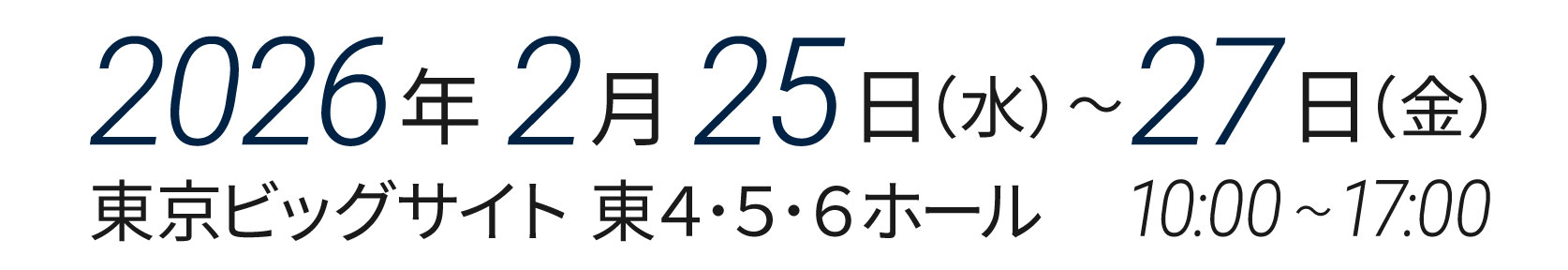

詳しくは健康産業新聞1804号(2025.1.15)で

健康産業新聞の定期購読申込はこちら